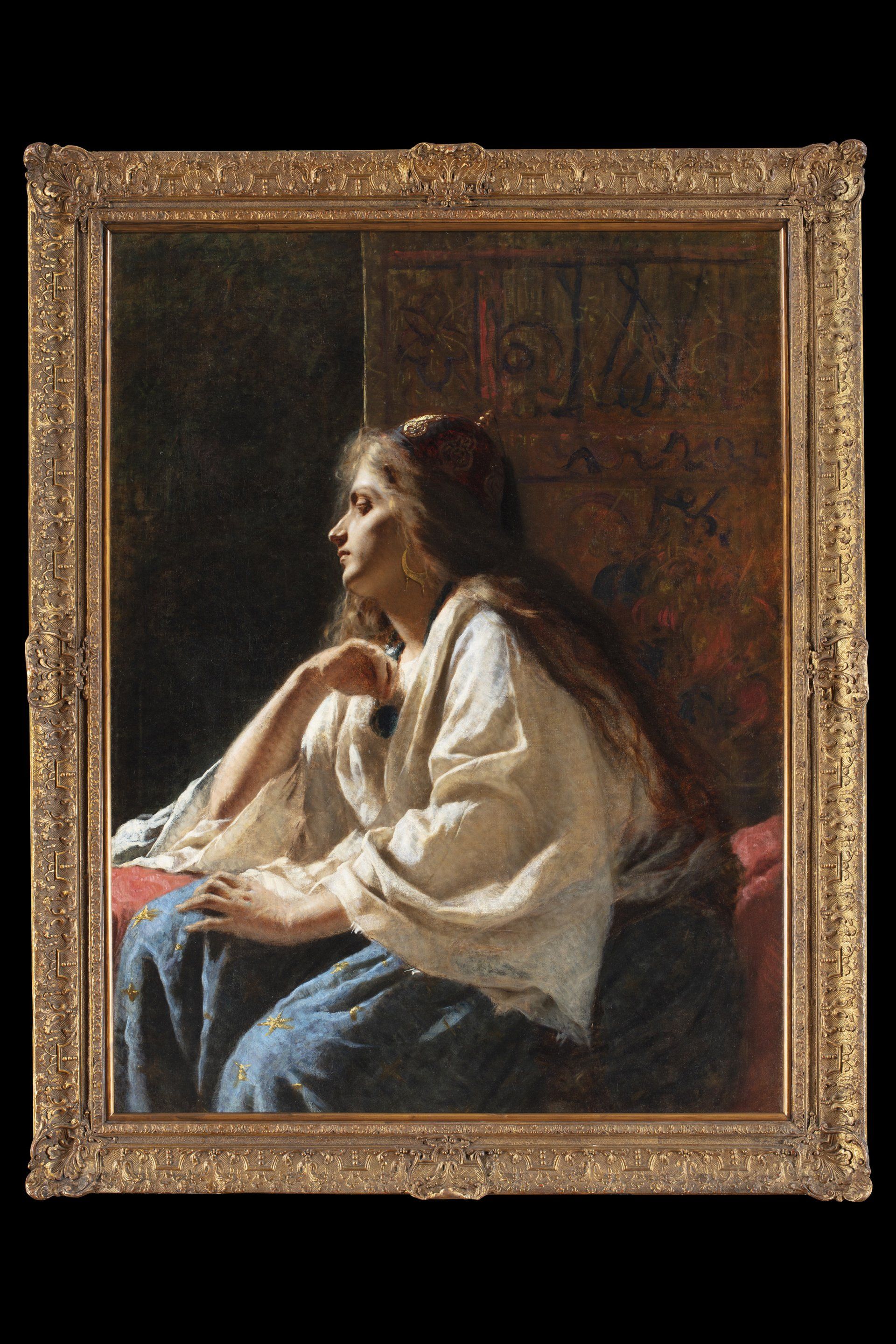

Giovanni Muzzioli (Modena, 10 febbraio 1854 – Modena, 5 agosto 1894)

“La danza delle spade”

Dim. 75x 125 cm.

Giovanni Muzzioli, pittore modenese, si formò all’Accademia di Belle Arti di Modena e completò la sua formazione a Roma e a Firenze. A Roma, dove si trovò dal 1873, si documentò sull’antichità classica e venne a contatto con la pittura “di genere” antichizzante, ispirata alla pittura parietale riportata alla luce dagli scavi di Pompei e delle zone limitrofe. Inoltre, nel 1878 ebbe l’opportunità di approfondire l’argomento e visitò l’Esposizione di Parigi, dove vide le opere di Lawrence Alma-Tadema, artista olandese che divenne il principale esponente di un genere che ebbe molto successo nella seconda metà dell’Ottocento: la pittura neopompeiana. Questa corrente prediligeva la rappresentazione di soggetti del mondo classico e scene di ambientazione antica.

“La danza delle spade”, o “Cubistetèira”, rientra nel genere dei dipinti neopompeiani. L’ambientazione si ispira all’antichità greco-romana: la scena si svolge su una terrazza dalla quale si vede il resto della città. Al centro si tiene una scena di danza: la danzatrice, detta cubistetèira, è intenta in questa danza tra le spade infisse nel terreno, mentre un’altra ragazza davanti a lei suona un flauto doppio. Sulla destra vi sono degli spettatori intenti ad osservare il gioco. Tutti i personaggi sono ritratti in abiti antichi, di stile romano. Sulla sinistra, accanto la ragazza che suona il flauto, è presente una fontana circondata da vegetazione.

In quest’opera Muzzioli propone un momento di vita quotidiana: guarda al mondo antico ma non a personaggi illustri, bensì a figure comuni del popolo. Si cerca una visione più vera della realtà raffigurata e dei soggetti ritratti, tanto che il paesaggio rappresentato può suggerire l’ispirazione a luoghi reali e anche le figure rimandano all’osservazione da parte di Muzzioli di persone comuni del suo tempo.

Oltre a questo preciso dipinto ne esiste un’altra versione conservata a Modena nella collezione della Raccolta d’Arte della Provincia (catalogo della mostra Il vero, la mostra e la finzione, Modena 2009-2010, p.57, tav.12). In quest’ultima si mantengono gli stessi personaggi e la stessa scena di danza, ma al posto della fontana sulla sinistra è raffigurata una colonna ricoperta da una pianta rampicante.

BIBLIOGRAFIA: catalogo della mostra Giovanni Muzzioli. Il vero, la storia e la finzione, G. Martinelli Braglia, P. Nicholls, L. Rivi (a cura di), Torino, 2009

Biografia

Giovanni Muzzioli nacque a Modena il 10 febbraio 1854. Dopo gli studi superiori, nel 1867 entrò all’Accademia di belle arti della città natale, allora diretta da Adeodato Malatesta, alfiere del rinnovamento purista e poi del verismo storico di Domenico Morelli. Esordì all’Esposizione nazionale di Milano del 1872 dove presentò una Decollazione di s. Giovanni, studi di nudo, disegni da calchi di statue e rilievi da Donatello e Mino da Fiesole. Nello stesso anno, con Rebecca al pozzo, ma soprattutto con Torquato Tasso all’ospedale di S. Anna caratterizzato da una consapevole adesione al verismo di Morelli per la naturalezza della posa, si aggiudicò il premio Poletti, che lo portò per il primo triennio all’Accademia di S. Luca a Roma e per l’ultimo anno a Firenze. Nel 1873 si trasferì quindi a Roma: compendiano i primi due anni la copia dalla Giustizia di Giulio Romano nella sala di Costantino in Vaticano (1873-74) e Abramo e Sara alla corte del faraone (1874-75), che fu una rivelazione a livello iconografico e stilistico, perché stravolgeva le convenzioni del soggetto biblico ricostruendo una scena dell’antico Egitto con una verità mutuata dallo studio dei monumenti antichi e dall’attenzione per le coeve esperienze elaborate nel campo del melodramma.

Nel 1876 si trasferì a Firenze per terminare l’ultimo saggio del triennio: Poppea con Nerone che fa portare la testa di Ottavia costruito su un’inedita subordinazione del soggetto principale all’impressione generale della scena, relegando l’imperatore nell’ombra in secondo piano. Esposta nell’Accademia di belle arti di Firenze, alla fine dello stesso anno l’opera fu riproposta a Modena dove valse all’autore la nomina a professore onorario della locale Accademia.

A Firenze venne presto in contatto con i principali esponenti del naturalismo toscano e della pittura di macchia; intrecciò rapporti con il gruppo dei ‘parionisti’ e con il Circolo artistico fiorentino. La frequentazione di questo ambiente stimolò una riflessione sul paesaggio, che fu però inizialmente surclassata dal successo dei dipinti di soggetto storico, dai ritratti e dalle scene di genere d’ambientazione romana.

All’Esposizione universale di Parigi del 1878, dove studiò da vicino l’opera di sir Lawrence Alma-Tadema, approfondì la riflessione sulla pittura di storia cosiddetta di genere. Il dipinto La danza delle spade fu applaudito all’Esposizione di belle arti di Torino del 1880, dove presentò anche Poppea che si fa portare la testa di Ottavia e La Maddalena. Nel 1880 iniziò a collaborare al giornale modenese Mutina - Mutina. Nel 1881 con Al tempio di Bacco si aggiudicò il premio Cantù all’Esposizione nazionale di Milano. Risalgono a questo periodo Rito nell’antica Grecia o Baccanale e Scena romana, che interpretano il mondo pagano con sentimento moderno. Il carretto rosa, invece, esposto nel 1882 al Circolo artistico fiorentino, rivela un’attenzione nuova per la vita quotidiana.

Degli stessi anni sono i primi paesaggi, esposti nel 1881 alla Promotrice fiorentina: Nell’aia e Paesaggio; Ore calde e Vita tranquilla; La colta delle ulive e Al pozzo; Pomeriggio e In vista.

Diventato nel 1882 socio del Circolo artistico fiorentino, ne fu consigliere e terzo presidente. Fu quindi consigliere della locale Promotrice, della Società di incoraggiamento di belle arti di Firenze e professore onorario di merito della locale accademia.

Datano alla seconda metà degli anni Ottanta, accanto a opere su commissione di tematica elegiaca e galante (Per la festa, Donna romana con ghirlanda di fiori, Fontinalia, Corteggiamento), scene borghesi d’interno, come Lo scialle (1886), Le sorelline e scene di vita quotidiana en plein air, come Al parco.

Particolare successo riscosse all’Esposizione nazionale di belle arti di Bologna del 1888 Il funerale di Britannico.

Nel 1891 fu eletto nella Giunta di belle arti presso il ministero della Pubblica Istruzione, lavorando dal 1893 nella commissione per gli acquisti della Galleria d’arte moderna di Roma; risale a questo periodo un nutrito gruppo di ritratti.

Nel 1893 tornò a Modena e qui si spense il 5 agosto 1894.

Opere correlate

Condividi sul tuo profilo social

Ci contatti per informazione riguardante l'opera esposta

Compila il modulo o chiama per fissare un incontro

Mobile +39 335 8125486

Mobile +39 335 7774612

Orari di apertura

- Lunedì

- - -

- Mar, Mer, Ven

- - -

- Giovedì

- -

- Sabato

- - -

- Domenica

- Chiuso

Via Roma, 22/a, 42100 Reggio Emilia RE

Informazioni di contatto

Seguici anche sui social

Iscriviti alla nostra newsletter

e rimani informato