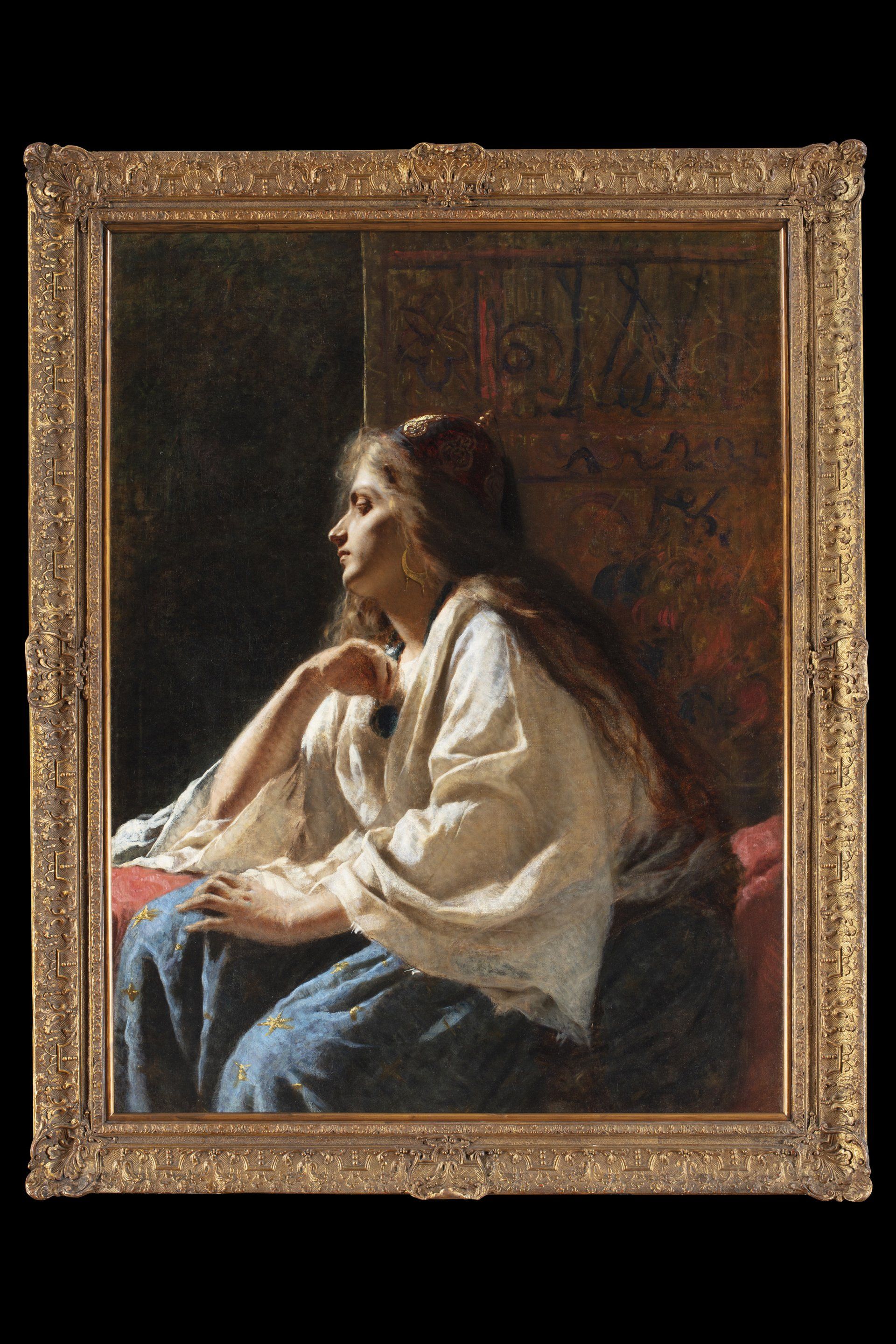

Gerolamo Induno

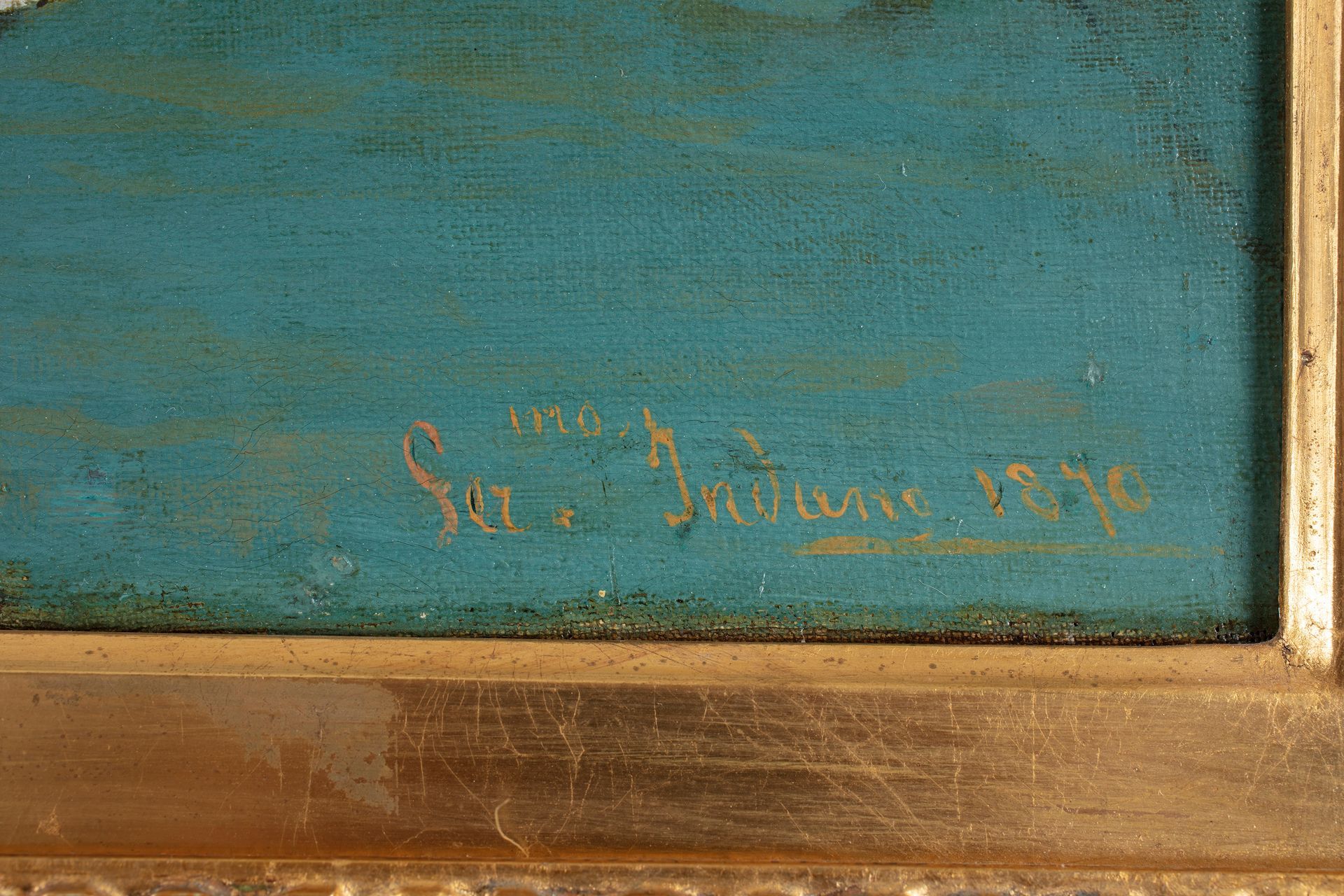

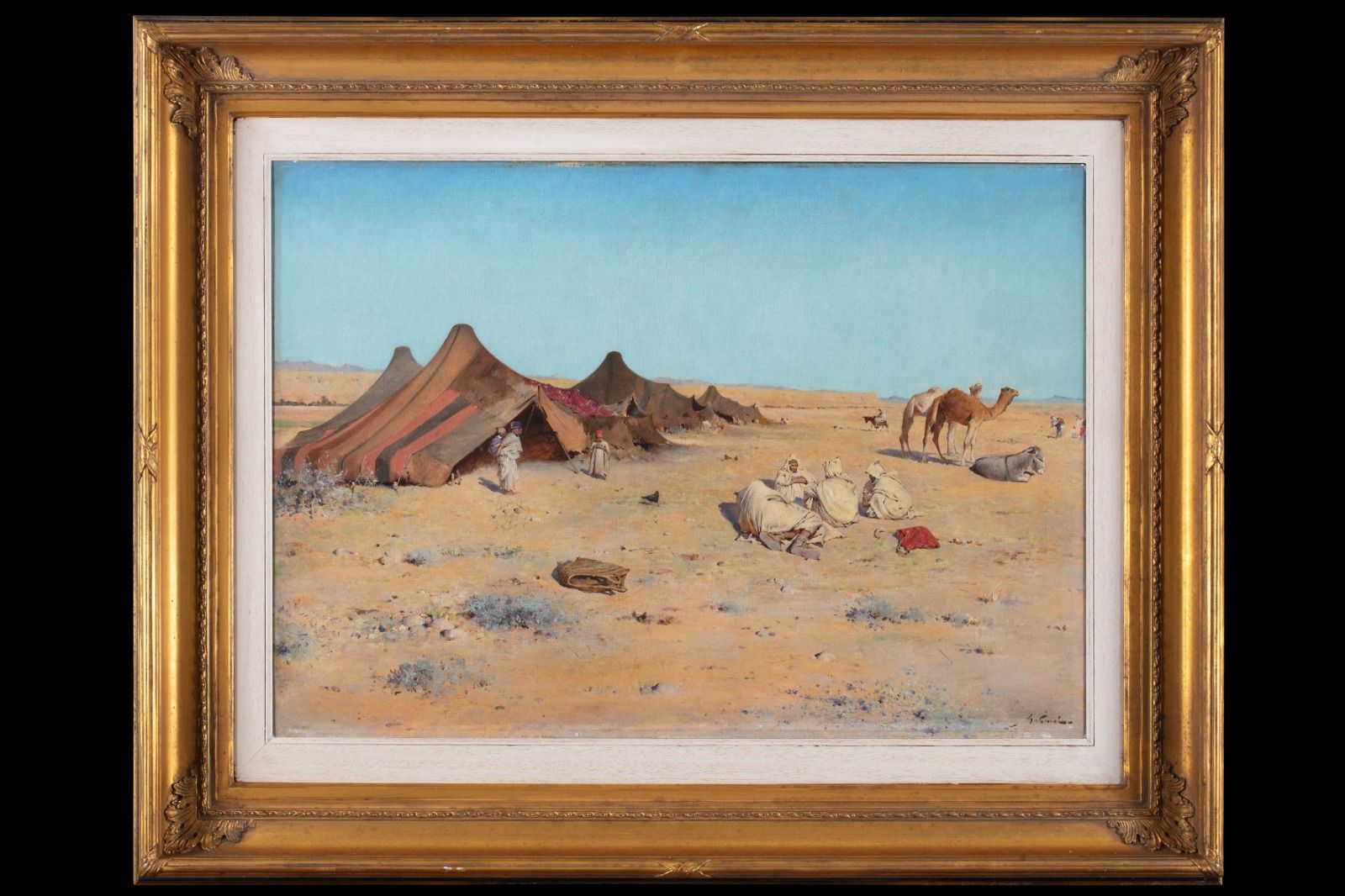

Gerolamo Induno (Milano 1825 – 1890), “Gioie Materne”, 1870

Olio su tela, 106 x 77 cm

Firmato “G. Induno” in basso a destra.

La tela Gioie Materne raffigura una tenera scena di genere, calata in un ambiente raffinato domestico di metà Settecento.

Al centro della composizione spicca una sontuosa culla a baldacchino, realizzata in legno dorato e decorazioni a rocaille, dove riposa dolcemente un pargoletto. Sulla sommità ed alla base si distinguono due angioletti scolpiti, simbolo di purezza e protezione, che conferiscono alla scena una sottile dimensione spirituale.

La madre del fanciullino, la nobildonna sulla destra, è seduta con compostezza e, nel mentre, si dedica all’arte tipicamente femminile del ricamo, un gesto che ne evidenzia il ruolo di custode della casa. La chioma incipriata, il girocollo in velluto e il ricco abito in seta testimoniano la sua condizione sociale elevata, raccordandosi con il raffinato ambiente circostante.

China sulla culla possiamo scorgere la balia, il cui abbigliamento, più sobrio e composto, evoca una tradizione contadina semplice senza tuttavia togliere dignità alla figura. Un grembiule ricamato le cinge la vita, il collo è ornato da un “vezzo di granati”; sulla nuca spilli d’argento sono disposti “a guisa de’ raggi d’un’aureola”. Certamente Induno dev’essersi ispirato alla descrizione di Lucia Mondella il giorno delle nozze scritta dal Manzoni. La balia porta l’indice alle labbra invitando al silenzio, per non ridestare il bambino appena assopito.

La stanza è arredata con raffinatezza e cura, in pieno gusto settecentesco, come dimostra la presenza di una consolle roccocò, su cui poggia un orologio a pendolo. Il tappeto persiano, una piccola potiche cinese e il separé di carta in stile giapponese aggiungono un tocco esotico e colto. La presenza di quest’ultimo riflette l’interesse per lo japonisme che nella seconda metà dell’Ottocento comincia a diffondersi anche in Italia, influenzando l’arredo e il gusto delle classi più agiate.

La tavolozza è calda ed armoniosa: privilegia tonalità chiare e dorate, come la tappezzeria damascata delle pareti; le specchiere a muro riflettono una luce naturale e soffusa, che avvolge e modella delicatamente i volumi, suscitando nell’osservatore un senso di protezione e calore familiare. I toni dell’oro e dell’avorio dialogano con le nuances terrose dell’abbigliamento della balia e, al contempo, mettono in risalto i colori vivaci indossati dalla nobildonna; il risultato è una composizione armonica ed equilibrata.

La pennellata di Induno è uniforme e misurata, tipica della pittura accademica del XIX secolo; uno stile ricercato, che abbellisce e leviga le figure e ne mette in risalto i dettagli.

In conclusione, l’opera è un finissimo esempio della maestria dell’artista, capace di coniugare eleganza formale e sensibilità narrativa.

Biografia

Gerolamo Induno nasce a Milano nel 1825, da una famigli di umili origini. Il fratello maggiore Domenico, il cui talento era stato scoperto dall’orafo Luigi Cossa, lo guida sin dall’inizio nel suo percorso artistico. Si iscrive anch’egli all’Accademia di Brera, dove diventa allievo di Luigi Sabatelli. L’impegno gli garantisce riconoscimenti accademici notevoli durante gli ultimi due anni di corso e, sempre nel 1845, si presenta per la prima volta all’Esposizione annuale di Brera con due ritratti e studi dal vero.

Concluso il percorso accademico, prosegue l’apprendistato presso il fratello, entrambi influenzati dallo stile pittorico di Hayez. Il forte sentimento patriottico di entrambi li spinge a partecipare ai moti delle Cinque Giornate di Milano del 1848 e per questo vengono esiliati in Canton Ticino. Trasferitosi a Firenze l’anno seguente, si unisce ad un gruppo di patrioti volontari per difendere la Repubblica Romana dai francesi; purtroppo rimane gravemente ferito durante un’incursione che lo costringe a letto.

Durante la convalescenza inizia a dipingere gli avvenimenti militari che aveva conosciuto in prima persona, creando una vera e propria cronaca visiva del Risorgimento come Garibaldini alla difesa di Roma, Garibaldi sul Gianicolo e il Ritratto di Anita Garibaldi, realizzate nel 1849 e conservate oggi al Museo del Risorgimento di Milano. Tornato nella città natale continua a lavorare nello studio del fratello, partecipando all’Esposizioni braidensi e nel 1851 alla Promotrice di Torino con Sentinella.

L’anno seguente Induno si avvicina alla pittura di genere, partecipando a Brera con il quadro Il cantastorie; la breve pausa dalle armi lo vede partecipe di molte mostre sul suolo nazionale.

Il suo spirito patriottico lo porta ad arruolarsi nell’esercito piemontese e partecipare alla guerra di Crimea, durante la quale produce schizzi e disegni dal vero della campagna; questi appunti ispirano le opere successive, tra cui la grande tela Battaglia della Cernaia (1857), che il Re Vittorio Emanuele II acquista per il castello di Racconigi. Alle opere a carattere storico affianca la produzione di scene di genere.

Nel 1859 si arruola nei Cacciatori delle Alpi, gruppo guidato da Garibaldi; durante le spedizioni riprende l’abitudine ormai consolidata di fornire una cronaca grafica dei fatti. In questo periodo Induno dipinge indefesso un numero cospicuo di opere a tema risorgimentale dal carattere celebrativo come l’Imbarco dei Mille a Quarto o L'addio alla mamma del garibaldino, entrambi del 1860. L’anno seguente il Re gli commissiona l’esecuzione della monumentale e celebre tela La battaglia di Magenta del 4 giugno 1859.

Sempre in questo periodo dipinge una serie di tele dal soggetto simile; protagonisti sono giovani che partono volontari per il fronte. I dipinti sono particolarmente apprezzati per la loro capacità di rappresentare, attraverso l’episodio intimo di addio ai propri affetti, il coinvolgimento popolare nel processo dell’unificazione della nazione.

Non mancano grandi committenze pubbliche, tra cui nel 1865 delle tempere destinate alla sala d’aspetto della vecchia stazione centrale di Milano, purtroppo andate perdute.

L’interesse verso l’epopea risorgimentale va scemando sul finire degli anni ’70, quando le guerre d’indipendenza non sono che un lontano ricordo; Induno attraversa un’ultima fase artistica, pervasa da un riscoperto fascino verso il Settecento. Le scene di genere si fanno composte ed eleganti, la minuzia nei dettagli un sfoggio quasi eccessivo della sua bravura tecnica.

Durante gli ultimi anni di vita si ritira a Milano, dove continua a dipingere fino alla morte nel 1890.

Dimenticato a lungo dalla critica, viene poi riscoperto quasi un secolo dopo la sua scomparsa per il suo contributo fondamentale all’iconografia del Risorgimento.

Bibliografia:

- G.L. Marini, in Diz. enciclopedico Bolaffi dei pittor, VI, Torino 1974, pp. 266-268.

- S. Bietoletti, L'atelier dei fratelli Induno, in Pittura e pittori dell'Ottocento italiano, I, Novara 1998, pp. 182-204;

- Giuliano Matteucci (a cura di),

Domenico e Gerolamo Induno. La storia e la cronaca scritte con il pennello, cat. della mostra tenuta nel 2006-2007 a Tortona, Allemandi, Torino 2006

Opere correlate

Condividi sul tuo profilo social

Ci contatti per informazione riguardante l'opera esposta

Compila il modulo o chiama per fissare un incontro

Mobile +39 335 8125486

Mobile +39 335 7774612

Orari di apertura

- Lunedì

- - -

- Mar, Mer, Ven

- - -

- Giovedì

- -

- Sabato

- - -

- Domenica

- Chiuso

Via Roma, 22/a, 42100 Reggio Emilia RE

Informazioni di contatto

Seguici anche sui social

Iscriviti alla nostra newsletter

e rimani informato